Michelet, Jules

Jules Michelet, né le 5 fructidor an VI (22 août 1798) à Paris 6e arrondissement et mort le 9 février 1874 à Hyères, est un historien français.

Libéral et anticlérical, il est considéré comme l'un des grands historiens du XIXe siècle, le premier et le plus grand des historiens nationalistes, romantiques et libéraux, l’un des « plus grands créateurs de l’âge romantique », selon Paul Bénichou, bien qu'aujourd'hui controversé, notamment pour avoir donné naissance à travers ses ouvrages historiques à une grande partie du « roman national »[a], républicain et partisan, remis en cause par le développement historiographique de la fin du XXe siècle. Il a également écrit différents essais et ouvrages de mœurs, dont certains lui valent des ennuis avec l'Église et le pouvoir politique. Parmi ses œuvres les plus célèbres de l'époque, Histoire de France, qui sera suivie d'Histoire de la Révolution.

Hyères

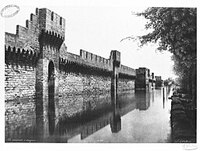

Hyères (prononcé [ jɛʁ] occitan provençal : Ieras ou Iero) est une commune française située dans le département du Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Chef-lieu de deux cantons, la ville est située sur la rive de la mer Méditerranée à 16 km à l'est de Toulon, à l'embouchure du Gapeau. Cette station balnéaire est appelée Hyères-les-Palmiers par la municipalité et l'office du tourisme (ainsi que dans le logo de la commune) en raison des 7 000 palmiers plantés dans la commune et cultivés dans les pépinières. En 2016, la population hyéroise avait atteint jusqu'à 56 799 habitants.

Sous l'impulsion de son maire Alphonse Denis, Hyères devient, dès l'année 1830, une destination touristique et une station climatique d'hiver, réputée pour ses cures thermales et fréquentée notamment par la communauté anglaise qui laisse une empreinte architecturale toujours perceptible dans le paysage urbain actuel.

La ville est aussi le berceau des premières tentatives d'acclimatation de plantes exotiques sur la Côte d'Azur à partir de 1850, grâce à des horticulteurs qui exportent palmiers et cactées produits dans leurs pépinières et fournissent les propriétaires.

Aujourd'hui, outre la culture du palmier, Hyères occupe une position prédominante en matière de floriculture et de viticulture. Les établissements de santé, souvent d'anciens sanatoriums, tel l'hôpital Renée Sabran fondé par le docteur Vidal, reconvertis en centres de réadaptation fonctionnelle, comptent parmi les plus importants du département. La villégiature d'été à Hyères connaît un essor grâce à son port de plaisance, aux plages et à la proximité de lieux touristiques comme les îles d'Or, protégées partiellement par un parc national, les Salins ou le site archéologique d'Olbia.

Essai sur la réforme des justices de paix en France ...

Aucune source fiable n'a été trouvée sur l'auteur, ne permettant pas ainsi d'établir une fiche sur lui. De même, les informations sur l'ouvrage sont inexistantes, que ce soit sur Wikipedia, IdRef ou même encore SUDOC.

Ecole française de Rome

L’École française de Rome (EFR) est un institut français de recherche en histoire, en archéologie et en sciences humaines et sociales, placée sous la tutelle de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et fait partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger (ResEFE), qui comprend également l'École française d'Athènes, la Casa de Velázquez, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et l'École française d'Extrême-Orient.

L'EFR est l’héritière de l’Institut de correspondance archéologique, créé en 1829 pour accueillir les savants et chercheurs étrangers à Rome. Regroupant principalement des Français et des Allemands, l’Institut disparaît avec la guerre franco-prussienne de 1870. Se créent sur ses cendres l’Institut archéologique allemand (en 1871) puis une section romaine de l’École française d'Athènes (en 1873). En 1875 enfin, cette dernière devient l’École française de Rome.

Depuis 1876, elle occupe le second étage du palais Farnèse à Rome, conjointement avec l’ambassade de France en Italie. Elle accueille 18 membres (généralement pour 3 ans), recrutés parmi les doctorants avancés et les docteurs et accorde chaque année 150 bourses de un ou deux mois à de jeunes chercheurs dont les recherches nécessitent une présence en Italie.

En 1940, lors de la déclaration de guerre à l’Italie, Jérôme Carcopino, qui était directeur de l’École depuis 1937, ferme l’École et quitte l’Italie pour regagner la France. En juillet 1944, Adrien Bruhl, ancien membre de l’École, venu en Italie avec l’armée du général Juin, s’emploie à la remise en ordre les locaux au Palais Farnèse. Le 13 juin 1945 débute la direction d’Albert Grenier, marquant la réouverture de l’École française de Rome, où les membres retournent en décembre 1945.

Conseil National (1940-1944)

Le Conseil national est une assemblée consultative créée le 22 janvier 1941 par le régime de Vichy, en France, à l'initiative de Pierre-Étienne Flandin. Il s’agit d’une « vaste cellule de réflexion du régime de Vichy destinée à rechercher les moyens d’améliorer la situation précaire dans laquelle se trouve le pays après la défaite » de 1940.

Il disparaît fin novembre 1943 des comptes-rendus officiels.

Le régime de Vichy, qui avait mis un terme à la démocratie et au parlementarisme, a cherché une forme de représentation pour remplacer la démocratie représentative fondée sur le suffrage universel égalitaire. La crise du 13 décembre 1940 entre le chef de l'État, le maréchal Philippe Pétain, et le vice-président du Conseil, Pierre Laval entraîne une volonté de rallier les élites politiques du pays au gouvernement de Vichy, notamment dans la zone occupée, où Laval bénéficie du soutien des Allemands et de la presse parisienne. Les nouvelles autorités ont pu également chercher à présenter un « visage politique plus décent » aux démocraties anglo-saxonnes[3].

Cette recherche aboutit à l'annonce par Flandin, le 22 janvier 1941, de la création d'une « assemblée consultative », avec une première liste de conseillers nationaux faisant la part belle aux parlementaires et aux hommes d'affaires. Toutefois, sous la pression de l'amiral Darlan, Flandin démissionne le 9 février 1941. Nommé à sa place, Darlan modifie le projet initial, en revenant notamment sur la suppression de l'indemnité de fonction. Le Conseil national se réunit à partir de mars 1941.

Romier, Lucien

Jean Lucien Romier, né à Moiré le 19 octobre 1885 et mort à Vichy le 5 janvier 1944, est un historien, journaliste et ministre sous Vichy, l’un des grands intellectuels du régime.

Fils d'une famille de vignerons du Beaujolais, formé par les Jésuites, il entre à l'École des chartes en 1905. Il obtient le diplôme d'archiviste paléographe en 1909 grâce à une thèse intitulée Étude sur le rôle politique, administratif et militaire de Jacques d'Albon de Saint-André (1512-1562). Il poursuit ses études à l'École française de Rome, de 1909 à 1911, sous la direction de Louis Duchesne, puis à l'École des Hautes Études Hispaniques de la Casa de Velázquez, de 1911 à 1913, et devient docteur en histoire après avoir travaillé sur les Guerres de religion.

Réformé en 1908, il est repris dans le service auxiliaire en 1917 et mis à la disposition du service économique du ministère de la guerre. Un an auparavant, il avait été nommé chef de service des douanes, des transports et des changes à l'Association nationale d'expansion économique et il rédige des rapports sur l'industrie textile, qui le rapprochent du milieu des économistes. Il est ensuite directeur-adjoint de cette association. Il s'intéresse dès lors à l'économie et publie plusieurs ouvrages d'économie politique. Il est chargé de conférences économiques et sociales à Saint-Cyr (1920-1922).

Il entre au quotidien lié au patronat La Journée industrielle, en 1921, et en devient l'un des directeurs. Puis, à la demande du nouveau propriétaire du quotidien, François Coty qui lui offre un traitement annuel de 100 000 francs, il rejoint Le Figaro comme rédacteur en chef politique et éditorialiste, du 1er février 1925 au 25 avril 1927. À la suite d'un différend avec Coty, il quitte le quotidien, pour y revenir en 1934, après la mort de Coty, au poste de directeur, de juin 1934 à décembre 1940. Il collabore à la Revue des deux mondes et à d'autres journaux : à l'hebdomadaire L'Opinion, aux quotidiens Le Temps, Le Petit Parisien (1927-32), La Dépêche de Toulouse (1927-34).

Lucien Romier préside aussi le comité de rédaction du périodique La Réforme économique, le journal de l'A.I.A.F., et il côtoie des personnalités comme Claude-Joseph Gignoux, Pierre Lyautey, Émile Mireaux, J. Duhamel et Daniel Serruys. Il adhère aussi au Comité franco-allemand d'information et de documentation, fondé en 1926. À partir d'octobre 1927, il est administrateur et membre du comité de direction du Redressement français, et l'un de ses principaux orateurs lors de ses assemblées générales. Il est aussi conseiller du commerce extérieur et membre du bureau de son comité national, et membre du conseil supérieur du commerce et de l'industrie.

Il se présente aux élections législatives à Dieppe, en 1932, comme candidat de l'Alliance républicaine démocratique, briguant la succession de Robert Thoumyre, sans succès.

Dans les années 1930, ses éditoriaux au Figaro ont dénoncé la crise du régime parlementaire français, la nocivité des parlementaires et des partis politiques, voire du suffrage universel. Il appelle alors à un régime d'autorité fondé sur l'union nationale. Il approuve donc la Révolution nationale du maréchal Pétain à partir de juillet 1940. Il reçoit la Francisque.

Proche de celui-ci, il est membre du Conseil national (1941) et chargé de mission en tant que délégué du maréchal au conseil, puis ministre d'État du 11 août 1941 à sa démission le 31 décembre 1943. À ce poste, il est considéré comme une sorte d'éminence grise du maréchal. Il assume cette tâche bien qu'il soit gravement malade du cœur ; Pétain lui prête, à plusieurs reprises, sa villa de Villeneuve-Loubet pour qu'il se repose.

Il préside la commission dite de « réorganisation administrative », qui travaille confidentiellement à redonner à la France ses limites provinciales d'Ancien Régime, bien que ceci ne soit pas reconnu officiellement et que la censure ait explicitement interdit d'en parler. Politiquement, il est très critique envers Pierre Laval et pousse Pétain à enregistrer le discours du 13 novembre 1943, qui vise à donner comme successeur à Pétain un autre que son président du conseil. Les Allemands demandent ensuite son départ de Vichy.

Il meurt d'une crise cardiaque, en janvier 1944, au moment où il allait être arrêté par la Gestapo.

Moiré

Moiré (Moérâ en francoprovençal du Beaujolais) est une commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aucune trace d'occupation n'est attestée pendant la période romaine, tant au niveau archéologique que bibliographique.

Vichy

Vichy (prononcé /vi.ʃi/), appelée parfois autrefois Vichy-les-Bains, est une ville du centre de la France, située dans le sud-est du département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est une des principales villes de la région historique du Bourbonnais. Ses habitants sont appelés les Vichyssois et les Vichyssoises.

Bâtie sur les bords de la rivière Allier, à la limite de la plaine de la Limagne bourbonnaise et de la montagne bourbonnaise, elle est connue dès l'Antiquité pour ses sources thermales et connaît un grand essor au XIXe siècle, notamment avec la production de la célèbre pastille de Vichy, créée en 1825. Elle est choisie pour être la capitale de l’État Français de 1940 à 1944, durant la période du régime de Vichy.

La ville, avec dix autres stations thermales européennes (Grandes villes d'eaux d'Europe), est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 24 juillet 2021.

Vichy est la deuxième commune du département en nombre d'habitants (25 702 en 2022) après Montluçon. Avec son unité urbaine, forte de 66 886 habitants en 2022, elle est la première agglomération du département. Son aire d'attraction rassemble 49 communes et 92 291 habitants en 2022.

Le 1er juillet 1940, le gouvernement prend possession de très nombreux hôtels. 670 parlementaires (députés et sénateurs) rejoignent Vichy le 4 juillet pour la réunion des deux chambres en Assemblée nationale. Les 9 et 10 juillet 1940, dans la salle de l'opéra de la ville, les parlementaires votent les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Le régime républicain est aboli de facto, le lendemain, par la promulgation du premier Acte constitutionnel de Vichy ; l'État français, avec à sa tête Philippe Pétain, chef de l'État, le remplace. Seuls 80 parlementaires sur les 649 suffrages exprimés affirment leur opposition.

À partir de cette date, Vichy est, pendant plus de quatre ans, le siège du gouvernement français. Le maréchal Pétain s'installe à l'hôtel du Parc — où résidera aussi un temps Laval — et l'été au pavillon Sévigné où se tiennent les conseils des ministres. Les autres palaces et différents hôtels et villas sont réquisitionnés pour abriter les ministères et autres services de l'État ainsi que les délégations diplomatiques dont une grande partie sera logée à l'hôtel des Ambassadeurs (il portait déjà ce nom avant).

Le 1er octobre 1941, Vichy devient sous-préfecture, à la place de Lapalisse.

En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Vichy est occupée, Gestapo et Milice française vont y être, au fil des mois, de plus en plus actives et répressives mais le gouvernement de l'« État français » continue d'y siéger alors que la Résistance se fait de plus en plus présente dans la région.

En août 1944, face à l'avancée des Alliés au nord-ouest et au sud-est, les Allemands emmènent le 20 août le maréchal Pétain à Belfort puis à Sigmaringen. Quelques jours plus tard, le 25 août et la nuit suivante, dans le cadre d'un accord négocié par l'ambassadeur suisse Walter Stucki, les troupes allemandes et la milice évacuent Vichy et les résistants des maquis environnants n'y rentrent que le lendemain, évitant des combats et un risque de destruction de la ville. Stucki ira ce même jour à la rencontre d'une colonne SS à Gannat remontant du sud pour éviter qu'elle ne traverse la station thermale et dans l'après-midi, présidera au passage du pouvoir local entre les représentants de l'administration du régime de Vichy et la Résistance.

Leblond, August

Auguste Leblond fait ses études au lycée de Rouen et succède à son père à la tête d'une entreprise de peinture en bâtiments.

Il est ensuite le président fondateur de l'Union des syndicats professionnels rouennais[3].

Républicain modéré, il entre en 1900 en politique et est élu maire de Rouen de 1902 à 1914 et de 1914 à 1919 avant d'occuper les postes de conseiller général (1907), de député (1910) puis de sénateur (1913).

Il introduit l'usage des poubelles à Rouen et crée l'usine d'incinération des ordures ménagères. Il préside les cérémonies du Millénaire normand en 1911 et reçoit à cette occasion le président Armand Fallières.

Il préside le Foyer ouvrier, société d'habitations à bon marché.

Il demeure 11, rue Louette puis 8, rue Pouchet à Rouen.

Le 21 février 1934, ses obsèques sont célébrées dans l'église Saint-Gervais et il est inhumé au cimetière monumental de Rouen[4],[5].

Une rue de Rouen porte son nom.

Parlementaires

Membre d'une assemblée ou d'une chambre composant le Parlement

Congrès du Millénaire Normand

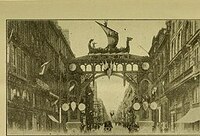

Le député-maire de Rouen, Auguste Leblond, préside les cérémonies du Millénaire normand et reçoit le président Armand Fallières du 23 au 25 juin. Il reçoit à cette occasion les insignes de commandeur de l'ordre de Dannebrog et la grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf.

Une exposition d'art normand et d'archéologie a lieu dans l'église Saint-Laurent. Une autre exposition de peinture, dessins, estampes, dentelles, céramique, ivoires et bois est présentée au Musée des beaux-arts.

Un congrès se tient du 6 au 10 juin à l'Hôtel des sociétés savantes de la rue Saint-Lô sous la présidence d'honneur de Louis Liard. Participent à ce congrès Émile Picot, Albert-Léon Genevray, Étienne Deville, Raymond Ganne de Beaucoudrey, Rudolf Leonhard, Robert Génestal, Eugène Le Parquier, Charles Engelhard, Hébert, Henri Marie Maximilien La Bunodière, Émile Sevestre, Frédéric Alix, Gabriel Monod, Nathanaël Weiss, Mérian, Eugène Mesnard, Georges Blanpain, Arthur Chervin, Charles Guéry, Frédéric Acher, Ed. Dupré, Édouard Maynial, Jules Adrien Blanchet, Henri de La Tour, J. Béranger, A.-J. Corbierre, Jean de Foville, Alphonse-Georges Poulain, Samuel-Élie Rocheblave, Gaston Le Breton, Pierre Le Verdier, Pierre Chirol, Eugène Anquetil, Antonio Salinas, Léon de Vesly, Albert Anthiaume, Jules Viatte, Maurice Allinne, Henri Prentout, Octave Biré, Gustave Valmont, Georges Ritter, Georges Lebas, Ernest Séré-Depoin, Albert Sarrazin, Charles Astoul, Georges de Beaurepaire, Henry Roger, Henry Nézard, Joseph Vattier, Octave Marais, Salmon, William Venables Vernon, Joseph Tardif, Georges Pennetier, Ed. van Blema, Raoul Fortin, Gustave-Frédéric Dollfus, Liebert, François Ingoult, Olaf Hay, Alfred Ravet, Augustin Bernard, Marius Chaillan, Paul de Longuemare, Charles Trebos, Alcius Ledieu, Charles Homer Haskins, Alexandre Bigot, Georges Le Roy, Alfred Poussier et Henry Turpin.

Une pierre runique décorée d'une composition de Gerhard Munthe offerte par le Normands Forbundet de Christiania est remise le 6 juin au Jardin des plantes de Rouen.

Le croiseur norvégien Frithjof, puis le croiseur danois Hejmdal sont présents dans le port de Rouen.

Des représentations de la pièce Gringoire de Théodore de Banville, avec Suzanne Revonne de la Comédie-Française, sont données dans la cour d'Albane de la cathédrale.

Le 8 juin, la délégation suédoise présidée par Ernst Trygger remet à la Ville un tableau de August Hagborg. Le même jour, une plaque commémorative est inaugurée dans l'église de Saint-Clair-sur-Epte.

Le 10 juin, l'archéologue suédois Oscar Montelius donne une conférence sur La Civilisation des Normands avant l'émigration.

Un grand défilé historique avec 1200 personnages a lieu le dimanche 11 juin devant une foule nombreuse.

Une copie en granite de la Grosse pierre de Jelling est offerte par la Fondation Carlsberg du Danemark à la ville de Rouen. Elle se trouve près du portail des Marmousets de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, à proximité de la statue de Rollon due à Arsène Letellier.

Le photographe Léon Gimpel y réalise des autochromes conservés à la Société française de photographie.

Société centrale d'agriculture de Seine-Maritime

La société centrale d'agriculture de Seine-Maritime est une association professionnelle agricole dont la mission est de promouvoir le développement de l'agriculture et de l'élevage dans le département de la Seine-Maritime et de mettre en valeur son patrimoine agricole. Son siège social est situé à la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime à Bois-Guillaume (Seine-Maritime).

Bois-Guillaume

Bois-Guillaume est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie.

Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée Bosco Willelmi en 1180.

Bois-Guillaume est la forme francisée de Bosc-Will[i]ame, forme normande (Bosc-Guérard a par contre conservé son phonétisme normand, la forme française étant Bois-Gérard).

La référence à Guillaume le Conquérant, qui aurait apprécié la chasse dans les bois alentour, et à sa mère, Arlette de Falaise, qui y aurait fait bâtir une maison de complaisance en 1040, ne repose sur aucune preuve sérieuse.

La loi du 14 décembre 1789 crée la commune de Bois-Guillaume dans les limites des actuelles communes de Bois-Guillaume et Bihorel. C'est à l'époque une commune rurale dévolue à l'agriculture et à l'élevage.

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les parties de la commune situées à proximité de Rouen, dont le quartier de Bihorel, sont rattrapées progressivement par l'urbanisation.

La population augmente et l'église paroissiale devient trop petite. Des travaux sont menés de 1869 à 1871 pour l'agrandir et la désorienter.

Des tensions apparaissent entre les « urbains » et les « ruraux » et, en 1892, les habitants de Bihorel obtiennent la création d'une commune à part entière. Cette scission ampute la commune de Bois-Guillaume de 22 % de son territoire et 38 % de sa population.

Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'activité économique de Bois-Guillaume reste très centrée sur l'agriculture. On y pratique l'élevage et la culture céréalière, activités toujours présentes mais à une échelle très réduite, ainsi que la culture maraîchère et fruitière. Une variété de pomme y a été inventée à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle que l'on appelle la transparente de Bois-Guillaume. Les fraises de Bois-Guillaume étaient paraît-il exportées jusqu'en Angleterre. La présence de vignobles sur les pentes de Bois-Guillaume est attestée du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Bois-Guillaume fut desservie par l'ancien tramway de Rouen dès 1911.

En 2010, les municipalités de Bois-Guillaume et Bihorel engagent un rapprochement en vue d'une fusion, afin de revenir à la commune d'avant 1892. Ce projet provoque des réactions négatives d'une partie de la population des deux communes. Une consultation des habitants est réalisée le 26 juin 2011. 26,8 % des Bois-Guillaumais et 44,7 % des Bihorellais participent au scrutin. Le « non » à la fusion l'emporte dans les deux communes, avec 59 % à Bois-Guillaume et 66 % à Bihorel.

Le maire de Bois-Guillaume, Gilbert Renard, estime alors que « les opposants au projet se sont plus mobilisés que les partisans du oui lors de la consultation. ». Le 4 juillet 2011, le conseil municipal vote la fusion des deux communes sous l'entité de la commune nouvelle de Bois-Guillaume-Bihorel, effective au 1er janvier 2012.

La création de cette commune a été invalidée par le tribunal administratif de Rouen, décision contre laquelle ni la préfecture ni la municipalité n'ont fait appel. Les deux communes sont donc recréées le 1er janvier 2014.

Adrien Guérard de La Quesnerie

Fils du juriste Amable-Guillaume Guérard de La Quesnerie (1775-1799), tout en exerçant les fonctions de juge de paix de son canton, il passa la plus grande partie de sa vie à faire valoir une propriété qu’il possédait à Cailly. S’étant livré entièrement aux études agricoles, il devint l’un des agronomes qui contribuèrent le plus au progrès de l’agriculture normande.

Il aimait surtout à essayer les nouvelles cultures et son département lui doit l’introduction de nouvelles cultures telles que la pomme de terre dite tardive d’Irlande, celle dite longue-naine hâtive d’Angleterre et plusieurs variétés de blé, notamment le blé de Talavera, le blé Pictet, le chêne quercitron, le chou Collet de Belgique, etc. L’un des premiers, il préconisa la culture de la betterave et de la carotte en lignes et il adopta l’assolement triennal dans sa ferme.

Appartenant déjà à la Société centrale d'agriculture de Paris ainsi qu’à la Société centrale d’agriculture de la Seine-Inférieure au rétablissement de laquelle il contribua en 1819, Guérard de La Quesnerie fut reçu membre de l’Académie de Rouen en 1824.

L’Annuaire agricole qu’il avait publié ne fut pas sans influence sur l’essor que prit l’agriculture à cette époque.

Saint-André-sur-Cailly

Saint-André-sur-Cailly est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

Plusieurs découvertes de vestiges apportent des certitudes sur l'importance de ce village à l'époque gallo-romaine. Un théâtre antique aux dimensions relativement importantes fut identifié dès le XIXe siècle au hameau du Bout Levet, il fit l'objet de fouilles en 1870 par l'abbé Cochet mais celui-ci dut les interrompre en raison d'un désaccord avec le propriétaire du terrain. Si les fouilles permirent de mettre au jour des maçonneries importantes, celles-ci durent être remblayées et le théâtre, dont la silhouette se devine aisément rue du Bout-Levet, n'a plus fait l'objet depuis de fouilles archéologiques. En outre, les fondements d'un vaste édifice, un mur de 200 mètres de longueur, une mosaïque et des centaines de monnaies ont ainsi été mises au jour.

Des cercueils de pierre d'époque franque ont été exhumés.

La paroisse est cédée au milieu du XIe siècle à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen par Osberne de Cailly.

Le relais de poste le Vert Galant témoignerait du passage d'Henri IV en ce lieu en 1592.

La construction de ce relais date de la fin du XVIIIe siècle sur le bord de la nouvelle route dont le tracé a été rectifié. Henri IV a-t-il séjourné en ce lieu ? Cela est possible, puisque son séjour à Fontaine-le-Bourg à quelque distance de Saint-André-sur-Cailly est attesté par des lettres envoyées de ce lieu. Dans ce cas, il s'agirait d'une ancienne auberge disparue située au Vieux Vert Galant sur le tracé de l'ancienne route.

À la veille de la Révolution française, on dénombre environ 80 foyers pour la plupart des journaliers, ils filaient aussi le coton.

Au XVIIIe siècle, la conversion d'anciens labours en bois et en herbages donne lieu à une multitude de plaintes et de doléances.

La Quesnerie, Amable-Guillaume Guérard de

Juriste et député de la Seine-Inférieure. Il a rédigé un rapport sur la résolution du 12 thermidor an 5, relative à la nomination des assesseurs des juges de paix en 1797 ainsi qu'une nouvelle édition augmentée et corrigée des règlements et arrêts sur Coutumes du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d'icelui, avec les arrêts de règlement de la Cour, édits, déclarations, arrêts du Conseil & et du Parlement. Son fils est Adrien Guérard de La Quesnerie.