Gréard Octave (1828-1904)

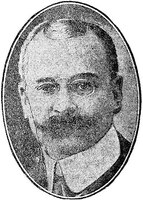

Octave Gréard, né le 18 avril 1828 à Vire et mort le 25 avril 1904 dans le 1er arrondissement de Paris, est un pédagogue et universitaire français.

Dans l'hommage que lui rend Le Siècle, il est écrit : « Il fut mêlé à toute l’œuvre scolaire de la Troisième République et mérita d’être appelé par Jules Ferry le premier instituteur de France ».

Élève, à partir du 1er novembre 1849, de l'École normale supérieure (aux côtés de Pierre Émile Levasseur, Lucien-Anatole Prévost-Paradol et Émile Joseph Belot), il est chargé de cours de seconde au lycée de Metz (29 septembre 1852) puis reçu deuxième à l'agrégation de lettres (1855). Nommé professeur de troisième au lycée de Versailles (29 septembre 1855), il y est titularisé (6 juin 1856), puis est muté à Paris d'abord en qualité de professeur de seconde au lycée Napoléon (Henri IV) le 10 mars 1857, ensuite comme professeur suppléant de rhétorique au lycée Saint-Louis le 28 août 1859. Le proviseur de ce dernier établissement ne tarit pas d'éloges à son sujet : « Caractère sérieux, facile, bienveillant, professeur intelligent, zélé, instruit, parole agréable et abondante, très bon enseignement suivi avec intérêt ; le professeur corrige tous les devoirs, en rend compte, les remet aux élèves avec des annotations ».

Il occupe enfin des fonctions administratives : inspecteur d'académie à Paris (28 août 1864), délégué à la Préfecture de la Seine et chargé du service de l'instruction primaire (23 mars 1865), directeur général de l'Instruction publique maintenu à la Préfecture de la Seine (28 septembre 1870), directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique (31 juillet 1872). En mai 1873, il est relevé de cette dernière fonction et se voit chargé de la direction de l'enseignement primaire de la Seine. Le 11 février 1879, il devient vice-recteur de Paris, en octobre 1902, vice-recteur honoraire. En avril 1904, il est vice-président du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Octave Gréard élabore en 1868 une nouvelle organisation des écoles primaires en trois cycles de deux ans chacun (cours élémentaire, cours moyen et cours supérieur) aboutissant au certificat d'études. Elle sera étendue à toute la France. Il est par ailleurs en grande partie à l'origine de la création des lycées de jeunes filles et joue un rôle dans la réforme du baccalauréat.

Lauréat du prix Halphen en 1874, il est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques le 16 mai 1875 et de l'Académie française le 18 novembre 1886 et reçu le 19 janvier 1888. Il avait été tour à tour chevalier (12 août 1865), officier (7 août 1870), commandeur (20 novembre 1880), grand officier (29 décembre 1884) puis grand-croix (19 novembre 1896) de la Légion d'honneur ; il est par ailleurs membre du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

En 1899, à l'occasion du septentenaire de l'école normale d'Orléans, son directeur Pierre Estienne lui fait cadeau de la « Notice historique de l’École normale d'instituteurs d'Orléans », que celui-ci a rédigée avec l'aide des professeurs et des anciens élèves. En 1902, Octave Gréard en fera don à la bibliothèque de la Sorbonne.

Il avait commencé des Souvenirs pédagogiques et littéraires, que sa mort (1904) l’a empêché d'achever.

Académie des sciences morales et politiques

L'Académie des sciences morales et politiques (ASMP) est l'une des cinq académies de l'Institut de France. Fondée en 1795, supprimée en 1803 et rétablie en 1832 sous l'influence du ministre et académicien François Guizot, l’Académie œuvre dans le champ des sciences humaines et sociales.

Académie Française

L'Académie française est une institution culturelle française dont la mission est de « contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres », qui a pour fonction de tenir à jour un dictionnaire de référence du français, le Dictionnaire de l'Académie française, et d'approuver la publication au Journal officiel d'équivalents francophones de termes techniques étrangers dans la langue française. Elle se compose de quarante membres élus par leurs pairs et est la première des cinq académies de l'Institut de France.

L'Académie française est fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu. La mission qui lui est assignée à l’origine, précisée par lettres patentes de Louis XIII le 29 janvier 1635, est de travailler à « donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Ainsi l'article 26 de ses statuts lui attribue la mission d'élaborer un Dictionnaire de l'Académie française, dont la première édition est publiée en 1694 et la neuvième en 2024. Suivant ce même article, elle doit aussi composer une Grammaire de l'Académie française (qui ne connait que deux éditions en 1932 et 1933), ainsi qu'une Rhétorique et une Poétique. Ces deux derniers projets n'ont jamais été entrepris. Elle attribue également des prix littéraires, dont le plus renommé est le Grand prix de littérature de l'Académie française.

L'Académie française rassemble des personnalités qui ont illustré la langue française : poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, et, par tradition, des militaires de haut rang, des hommes d’État et des dignitaires religieux.

Il n'existe aucune condition de titres ou de nationalité pour entrer dans la Compagnie, sinon celle d'avoir illustré la langue française. Une limite d'âge fixée au 75e anniversaire est en place depuis le 30 septembre 2010.

L'utilité de l'Académie française, qui n'a plus d'autorité normative mais seulement morale aujourd'hui, est parfois contestée. Sa légitimité est aussi remise en question : un seul linguiste a compté parmi les membres (qui sont pour la plupart écrivains), Gaston Paris, mort en 1903. Les critiques concernent également l'éthique de l'institution, qui offre de nombreux avantages à ses membres.

Armand Jean du Plessis de Richelieu

Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, né le 9 septembre 1585 à Paris et mort le 4 décembre 1642 dans cette même ville, est un ecclésiastique et homme d'État français. Cardinal (1622), duc de Richelieu (1631), duc de Fronsac (1634) et pair de France, il fut le principal ministre du roi Louis XIII.

Initialement destiné au métier des armes, il est contraint d'entrer dans les ordres afin de conserver à sa famille le bénéfice de l'évêché de Luçon. Temporairement ministre des Affaires étrangères en 1616, il est nommé cardinal en 1622 et devient principal ministre d'État de Louis XIII en 1624. Il reste en fonction jusqu'à sa mort, en 1642, date à laquelle le cardinal Mazarin lui succède.

La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII est souvent désignée par l'expression de « Premier ministre », bien que le titre ne soit utilisé à l'époque que de façon officieuse pour désigner le ministre principal du roi dont l'action englobe aussi bien des dimensions politiques, diplomatiques, militaires et coloniales que culturelles et religieuses.

Réputé pour son habileté voire pour son caractère jugé retors, souvent critiqué pour sa fermeté intransigeante, il rénove la vision de la raison d'État et en fait la clef de voûte de ses méthodes de gouvernement et de sa conception de la diplomatie et de la politique. En lutte à l'extérieur contre les Habsbourg, et à l'intérieur contre la noblesse et les protestants, il réprime sévèrement tant les duels meurtriers que les révoltes antifiscales paysannes. Il s'illustre également dans des affaires demeurées fameuses, telle l'Affaire des démons de Loudun.

Richelieu est considéré comme l'un des fondateurs majeurs de l'État moderne en France. Son action est un long combat pour un renforcement du pouvoir royal.

Par son action, la monarchie s'affirme sous une nouvelle forme qui sera plus tard désignée par le terme d'absolutisme, et ce, de manière triomphante sous le gouvernement personnel de Louis XIV (1661-1715), puis de manière plus apaisée sous celui du cardinal de Fleury (1726-1743).

Louis XIII

Louis XIII, dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27 septembre 1601 au château de Fontainebleau et mort le 14 mai 1643 au château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.

Son règne, dominé par la personnalité du cardinal de Richelieu, principal ministre d'État, est marqué par l'affaiblissement des grands et des protestants, la lutte contre la maison d'Autriche et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de Trente Ans. De son mariage avec l'infante Anne d'Autriche, il a tardivement deux fils : le futur Louis XIV, et Philippe, duc d'Anjou fondateur de la maison Orléans. La naissance tardive de son premier fils est considérée par le couple comme « un don du Ciel », et amène le roi à signer le vœu de Louis XIII (consacrant le royaume de France à la Vierge Marie), avant même la naissance de l'enfant.

Etude sur quelques clauses des traités de 191... ? ,[Précédé de l'Allemagne dans la descente

1917 d'après la dédicace

Dédicace de l'auteur de l'étude

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Écouter est une commune française, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Boulonnais.

Avec 41 039 habitants intra-muros au dernier recensement en 2022, la ville est la troisième du département par sa population, loin derrière Calais et juste derrière Arras, et première par sa densité de population. Boulogne-sur-Mer est également le centre de la communauté d'agglomération du Boulonnais qui regroupe 112 264 habitants en 2021 sur 22 communes.

Située au bord de la Manche, face aux côtes anglaises, la ville est connue pour être le premier port de pêche de France, pour avoir été un important port de liaison avec l'Angleterre jusqu'à la fin du XXe siècle (place aujourd'hui reprise par Calais) et pour ses 2 000 ans d'histoire mouvementés, principalement marqués par les désirs de conquête de Jules César et Napoléon Ier.

Classée « station de tourisme », celle couramment appelée la « capitale de la Côte d'Opale » est l'une des principales destinations touristiques de la région grâce à son riche patrimoine historique, à sa plage et celles des stations balnéaires voisines, ainsi qu'au centre national de la mer Nausicaá, l'un des sites touristiques français les plus visités au nord de Paris, considéré comme « le plus grand aquarium d'Europe » depuis sa dernière extension de 2018.

Engerand, Auguste

Auguste Engerand est né à Caen le 23 avril 1841. Il effectue des études de droit à l'université de Caen. Il s'inscrit au barreau de Caen en 1862. En 1870, il entre en politique à la suite de la disparition du Second Empire. Il fonde en 1875 le journal L'Ami de l'ordre pour fédérer les bonapartistes du Calvados. Il se présente aux élections législatives de 1889 sous l'étiquette du boulangisme. Bien qu'arrivé en deuxième position au premier tour, il arrive à être élu au second. Il se représente en 1893 mais il est battu par le républicain et maire de Caen Georges Lebret.

Engerand, Fernand

Fils d'Auguste Engerand, ancien député, Jules Auguste Fernand signe le manifeste de la Ligue de la patrie française en janvier 1899.

Fernand Engerand est député du Calvados de 1902 à 1936, siégeant à droite. Il s'intéresse à la fois aux questions sociales, et aux sujets de relations de l'Église et de l’État. Il dépose régulièrement des demandes d'abrogation de la loi d'exil qui frappe les anciennes familles régnantes depuis 1886. En 1909, il donne son nom à une loi qui institue un congé de maternité d'une durée de huit semaines, sans rémunération mais sans rupture du contrat de travail.

En mai 1920, il est nommé membre du comité directeur de la Ligue des patriotes présidée par Maurice Barrès.

Il est inhumé le 11 novembre 1938 au cimetière de Montmartre (division 4).

Wetterlé, Emile

Française

Ouchy

Sous-Gare/Ouchy est un quartier de la ville de Lausanne et une ancienne commune située au sud de la ville, au bord du Léman.

La « commune libre d'Ouchy », créée probablement au XIIIe siècle et originellement propriété de la principauté épiscopale de Lausanne depuis 1244, fut annexée à la ville de Lausanne en 1798. Elle subsiste aujourd'hui à titre de curiosité anecdotique, liée à la Confrérie des Pirates d'Ouchy.

Colmar

Colmar est une commune française située dans la collectivité européenne d'Alsace, dans la région Grand Est. C’est la préfecture du Haut-Rhin et, avec un peu plus de 70 000 habitants, la troisième commune alsacienne en nombre d'habitants après Strasbourg et Mulhouse. Ses habitants sont appelés les Colmariens.

Colmar est mentionnée pour la première fois au IXe siècle. Ville libre du Saint-Empire, elle est membre de la Décapole. Elle connaît un développement rapide à la fin du Moyen Âge et au cours de la Renaissance. Dotée d'une ceinture de remparts, elle souffre néanmoins des troubles liés à la Réforme, de la guerre des Paysans puis de la guerre de Trente Ans, à la suite de laquelle elle est annexée par la France. Colmar est cédée à l'Empire allemand en 1871 puis réintégrée à la France à la suite de l'armistice de 1918. Bien que n'étant pas chef-lieu de région, Colmar abrite une cour d'appel. Cette particularité (qu'elle partage notamment avec Aix-en-Provence, Douai ou Riom dans des régions dont le chef-lieu n'est pas non plus siège de Cour d'appel) est due à l'élévation de la ville au rang de capitale judiciaire par l'ancien Conseil souverain d'Alsace en 1698.

La ville possède un riche patrimoine architectural, notamment une ancienne collégiale, plusieurs couvents, un théâtre remarquable, des canaux (petite Venise) et des maisons du Moyen Âge. Sa situation, au centre du vignoble alsacien et proche du piémont vosgien, et son climat particulier propice à la culture de la vigne, lui valent le surnom de « capitale des vins d'Alsace ». C'est également une ville de culture, siège du musée Unterlinden abritant le retable d'Issenheim. Colmar est par ailleurs la ville natale du créateur de la statue de la Liberté à New York, Auguste Bartholdi et de Jean-Jacques Waltz, plus connu sous le nom de Hansi.

Verneuil d'Avre et d'Iton

Verneuil d'Avre et d'Iton est une commune nouvelle française située dans le département de l'Eure, en région Normandie. Elle est née de la fusion, le 1er janvier 2017, de Verneuil-sur-Avre et de Francheville.

Verneuil-sur-Avre

Verneuil-sur-Avre est une ancienne commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie. La commune a fusionné le 1er janvier 2017 avec Francheville pour donner la commune nouvelle de Verneuil d'Avre et d'Iton. Verneuil-sur-Avre se situait dans le Pays d'accueil touristique d'Avre, d'Eure et d'Iton, comprenant 88 communes.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht y installa un camp de prisonniers militaires, dit camp de l'École des Roches. Un grand nombre de soldats français victimes de la débâcle de 1940 y transitèrent avant d'être transférés dans des camps notamment autrichiens. 2 000 soldats canadiens capturés le 19 août 1942 lors de l'opération Jubilee (tentative de débarquement à Dieppe) y furent également détenus, du 20 au 30 août 1942, avant d'être transférés en Allemagne.

Dans la nuit du 12 au 13 août 1943, l'un des 504 avions de la Royal Air Force partis bombarder Milan, le Halifax JD125 code KN-A du 77th Squadron, fut abattu par le chasseur Focke-Wulf 190 piloté par l'Allemand Detlef Grossfuss du 2./JG2. Aucun des sept membres de l'équipage (six Britanniques et un Canadien) n'y survécut. Seuls six corps furent retrouvés, ceux des sergents Griffiths, Gray et Bacon, les trois autres (parmi lesquels le pilote Clinch, les aviateurs Hoyne, Gallantree ou le Canadien Donald Dufton) n'ayant pu être identifiés, ce qui explique la présence de six stèles dont trois anonymes au cimetière communal.

Le 17 août 1944, cinq FFI du réseau « Quand Même », (André Chasles, Jacques et Bernard Girard, Jean Pothin et Marius Bazille) étaient fusillés par les Allemands en compagnie du parachutiste commando canadien Hector Sylvestre qui avait rallié la Résistance. Celui-ci appartenait à la compagnie A du 1er bataillon parachutiste canadien (3e brigade parachutée, 6e division aéroportée). Cinq jours plus tard, le 22 août, la ville de Verneuil était libérée par les Américains de la 28e division d'infanterie et de la 2e division blindée. Les corps des six suppliciés reposent toujours au cimetière communal où ils furent transportés après la Libération, un rond-point porte le nom de Donald Dufton et une rue celui d'Hector Sylvestre.

Le 1er janvier 2017, Verneuil-sur-Avre et Francheville fusionnent pour former la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton.